著:PAVO(パボ)

著:PAVO(パボ)

1974年リヨン生まれ。高校の歴史教師をしたのち2001年エデュケーター専門学校に入学。2001年から2009年までパリの児童保護施設にて、2009年から2019年までパリ近郊の在宅教育支援機関にて働く。子どもに「窓ガラスを割る代わりにその怒りを絵にして皆を笑わせよう」と提案し子どもたちと絵を描いた。同時に2007年から2019年まではエデュケーター養成学校の講師として人気を博す。エデュケーターという仕事の価値と、「子どもは支えられたらたくましく育つことができる」ことをターラを通して描くこの漫画はフランスのソーシャルワーカー専門誌ASHにて2019年に連載開始、雑誌の表紙の絵も手がける。現在は年20回ほど学会やエデュケーターの全国大会で議論の内容を即席で絵にして会場を沸かせる。中高生の3人の娘とパートナーと暮らす。

訳:安發明子(あわ・あきこ)

訳:安發明子(あわ・あきこ)

1981年鹿児島生まれ。2005年一橋大学社会学部卒、2018年フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、2019年フランス国立社会科学高等研究院社会学修士

フランス子ども家庭福祉研究者。1981年鹿児島県生まれ。首都圏で生活保護ワーカーとして働いたのち2011年渡仏。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本へ発信を続けている。すべての子どもたちがしあわせな子ども時代を過ごし、チャンスがある社会をめざして活動している。代表的な著作に『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』(かもがわ出版、2023年)がある。

www.akikoawa.com

目から鱗!フランスの子育て支援漫画

すべての子どもが幸せに育つ社会を目指したい

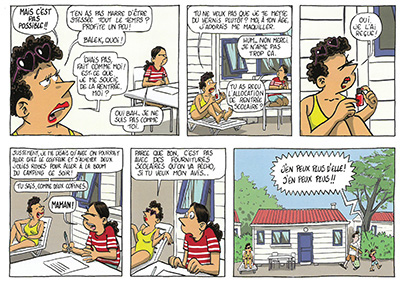

「子どもがまんなか」&「家族まるごと」支えて育てる社会のかたち。ソーシャルワーカー、教育・保育・社会的養護関係者、地域で子どもと家族を支える方々……「日本の子どもたちのために何ができるのか」に取り組む全てのひとへ。ヒントと勇気がもらえる! フランスの子育て支援漫画。精神疾患のある母と暮らす小学生のターラと、親子を支える在宅教育支援エデュケーター、パボの日常。

フランスのソーシャルワーカー専門誌ASHで連載中の人気漫画『ターラの夢見た家族生活(LA VIE REVÉE DE TARA KABÉ)』第1〜第3巻を収録。

家に帰る条件は「在宅教育支援(※1)を受けること」。施設育ちのターラは家で暮らすことを夢見ている8才の女の子。本書は精神疾患のある母のもとで成長していこうとするターラと不器用なエデュケーター(※2)を描いたマンガ。ターラはパリ近郊に住み、パリの名所を歩いたりしながらエデュケーターに会ったことのない父について疑問をぶつけたりし、あまり頼りにできない母のもとで自分を築いていこうとする。

『ターラの夢見た家族生活』は、精神疾患を抱えるお母さん、8歳の女の子ターラと在宅教育支援エデュケーターについて描いた物語。教育関係者や保育、子どもに接する職業に就く人たちの間でヒットし、現在では中高生のファンも多い。「親も大変なんだな」「でもこうやってリカバリーしていく方法があるよね」「信頼できる大人との出会いは子どもにとって大きいよね」と幅広く楽しまれている。

実際、家庭でどのような支援がされているのか? 土木作業員、高校歴史教師をしたのちに、17年間家族を支援したエデュケーターが描く、フランスの子育て支援者の動き、言葉遣い、距離感、ねじれた環境でも逞しく育つ子どもたちの姿。

エデュケーターのPAVOは全然万能ではないけれど、一緒にいるとみじめな気持ちにならないし、なにより落ち込まない。PAVOは大人なのに少し繊細で自信がない。著者であるPAVOが実際17年間エデュケーターとして働いた思い出が作品につまっている。

第1章 目次

在宅教育支援/ママと一緒に暮らしたい!/子ども専門裁判所/職場のハードル家庭のハードル/私のエデュケーターになる人/エデュケーターの役割/エデュケーターにできること/仲間がいた/ワケアリのゆううつ/帰り道のカバン/親子のマルチ活動/一番の心配ごと/だまされない/市民活動の芽/有名になるという夢/父親探し/ル・クレムラン=ビゼートルへようこそ/マディーのママ/教育的お出かけの効能/母の日と施設育ち/想像上の友達/教育的話し方/エデュケーターと親子の協働/教育的バカンス/砂遊び議論/児童保護バリア/子どもの気持ち親の気持ち/エデュケーターという仕事/親役割がしたい/育ちの紆余曲折/エデュケーターをする動機/教育的外食/若い変革者/ママの現実、私の現実/友好的メッセージ /距離感が重要/子どもの権利の活用/エデュケーターが育てた芽/勉強する理由/裁判の準備/夢と現実

※1 在宅教育支援:心配な状況で、支援が必要であると判断された子どもに対し、月5時間〜毎日1時間エデュケーターが一緒に過ごし、教育的支援をおこなう。毎年未成年人口の約1%が利用。平均約1年半で家庭内の状況が改善し終了していて、保健省は状況が悪化し施設措置になることに比べたら9000分の1のコストで済むと報告している。

※2 エデュケーター:フランスの国家資格で、児童保護分野で中心的役割を担う資格。1年目に児童保護、2年目に障害、3年目に社会的精神的困難を抱えた成人の自立支援を学び、看護師のように機関や役職に関わらずエデュケーターとしてキャリアを積む。若者たちはよく「彼は私のエデュックだよ!」という言い方をして、運がいいと親戚のおじさんみたい、社会的親ともいえるエデュケーターに出会えることも。

子育て経験をよりよい良いものにするために

発起人・翻訳:安發明子(あわ・あきこ)より

2011年に渡仏、フランスの施設で暮らす子どもたちのもとに通い彼らの施設に来るまでの暮らし、家族、学校、地域、福祉について話を聞いていたときに子どもたちに教えてもらったのが「在宅教育支援」。「エデュケーターが家に来て親と話したり一緒にご飯食べたり、一緒に週末出かけたり親も一緒に旅行に連れて行ってくれたり」.. おもしろそう..!! ということで、在宅教育支援の現場で度々研修生をして日本にその仕事内容を伝えています。

自分の幼少期、思春期を思い返しても、家の中で起きていること、親との関係、学校のこと、将来への不安、家族のことをよく知っていて話を聞いてくれる大人がいたら、親子喧嘩になるようなことを間に入ってくれたら、こじらせずに済んだことがどれだけあっただろう。どれだけ安心して成長し大人になることを前向きに描けただろう。熱くて優しいエデュケーターたちとメキメキたくましく育ち羽ばたいていく子どもたちに夢をもらっています。

「在宅教育支援」のエデュケーターの仕事の魅力に夢中になったものの、講演や学会で口頭で「こういうことをしたら家族がこう変わったんだよ!」と発表しても文章で書いても、やはり、百聞は一見にしかず。この素晴らしい仕事を多くの人に知ってほしい、けれど行為や関係性を伝える難しさに悩んでいた矢先に出会ったのがこの漫画でした。日本では子育て支援として「在宅支援」を今後強化していくという方針は発表されていますが、どのような形が望まれているかまだ手探りなのが現状です。

合計特殊出生率は日本が1.33人なのに対しフランスは1.88とOECDでもトップ、少子化対策をしたわけではなく家族政策を充実させ家族を支えることに取り組んできました。日本の小中高生の自殺は2020年499人であるのに対しフランスは18人。フランスの子どもが苦労していないわけではないけれど、エデュケーターたちの「子育て経験を親子双方にとって良いものにする」「大事なのはどれだけ仕事をしたかではない、今その子どもが調子がいいかどうか」といった熱い仕事があります。

パリ市のエデュケーターは言います「子どもを守れば守るほど、将来、行動障害や精神的な医療が必要、住居や社会保障のお金が必要な大人を減らすことができる。教育を受けられケアされた子どもはケアを受けられなかったときより、よい社会の未来を作ることができる」。ではどのようにケアをしているのか? 漫画で楽しんでいただきたいです!

著:PAVO(パボ)

著:PAVO(パボ) 訳:安發明子(あわ・あきこ)

訳:安發明子(あわ・あきこ)