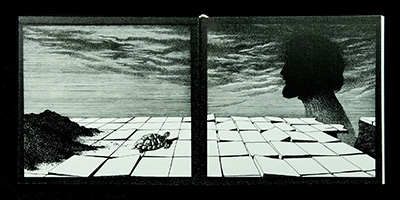

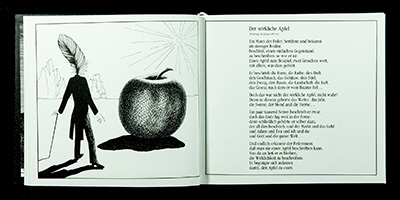

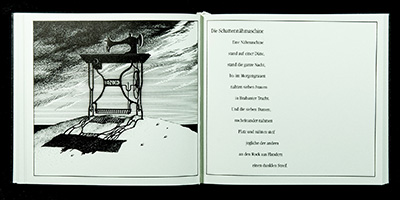

1982年にドイツのティーネマン社より限定発行されたドイツの作家ミヒャエル・エンデの詩と画家ビネッテ・シュレーダーの絵による絵詩集『Die Schattennähmaschine(影の縫製機)』。存在を表現するということの本質に迫る詩「Der wirkliche Apfel(本当の林檎)」からはじまる19篇の詩は、シュールであり、哲学的であり、神秘的であり、そしてユーモアも、遊び心も感じられる。表題作『Die Schattennähmaschine(影の縫製機)』では、夜から朝へのうつろいに影のもつ神秘を重ねる。終演を迎え、シュレーダーが描くカメが歩む舞台は宙へと浮かび消えていく。磨き抜かれた言葉とモノクロームの細密画で端正に構成された本書は、美しい装丁と一体となり、エンデ作品の中でもとりわけ格調高い一冊。邦訳版は2006年に長崎出版より酒寄進一による翻訳で出版されたが、現在は絶版となっている。

発起人:atelier yamaguchi(アトリエ・ヤマグチ)山口吉郎・山口桂子

■ミヒャエル・エンデに出会いなおす

『モモ』でミヒャエル・エンデの作品に出会ったという方は多いかと思います。私たちもそうでした。生き方そのものに大きな影響を与えてくれた『モモ』は、私たちにとってとても大切な作品です。エンデの他の作品やインタビューなどを読んでいくにつれ、エンデについての学びをもっと深めたいと思うようになり、2023年夏、信濃町黒姫童話館で開催された2泊3日の「エンデキャンプ」に家族で参加しました。全国から集まったエンデのファンや研究者と交流し、作品や多くの関連資料に触れ、黒姫の素晴らしい環境の中で大人も子どもも一緒になって遊び、語らい、エンデに見守られているような感覚を覚えながら、エンデの創る〈物語の力〉に大いに感銘を受けました。その奇跡のような3日間を忘れられず、2024年夏のエンデキャンプ、秋のエンデ学会へも参加しました。エンデ学会では〈ミヒャエル・エンデの絵本の世界〉について発表を行いました。黒姫での体験を通して強く思ったことは、エンデの遺したメッセージを現代に広め、未来に語り継いでいくために、私たちにできることは何だろうか、ということです。

■ミヒャエル・エンデ作品のもつ〈物語の力〉

「ファンタジー作家」と呼ばれることの多いエンデですが、エンデのファンタジーは現実から乖離したものではなく、現実の未来を創る力となるものです。

エンデはファンタジーについてこう語ります。

ファンタジーとは現実から逃避したり、おとぎの国で空想的な冒険をすることではありません。ファンタジーによって、私たちはまだ見えない、将来起こる物事を眼前に思い浮かべることができるのです。

(『エンデの遺言 —根源からお金を問うこと』 河邑厚徳、グループ現代 著/講談社/2011年発行/p.29–30)

ファンタジーというものは現実から逃げるための手段ではなく、現実に到達するためのほとんど唯一の手段です。

(山口昌男・対談集『身体の想像力』 山口昌男 著/岩波書店/1987年発行/p.92)

人々の幸せな生活を願い、現実社会と向き合いながらファンタジーを生み出しているエンデ。現代社会の人々に切迫する〈心の荒廃〉を憂いていたエンデは語ります。

私たちは、外の世界、環境世界をもっているだけではなく、内なる世界もあることをすっかり忘れてしまいました。そしてこの内なる世界は、外の世界と同じように危険にさらされているのです。

環境破壊の問題だけではなく、内世界破壊の問題もあるのです。そして実を言えば、私の努力、作家としての全努力は、この内世界の破壊に対して抵抗することにあります。私の本は、つまるところこの内世界の破壊問題を取り扱っています。言葉をかえて言えば、価値の喪失です。美的価値にせよ、倫理的価値あるいは宗教的価値にせよ、今日の文明はこれらの価値を破壊していったのです。

そのかわりに、現代に生きる私たちは、外的な安楽を多く得ました。しかし、そのような安楽さは、結果的には人間を豊かにはしてくれませんでした。むしろ、よく見てみると人間はそのことで貧しくなったのです。

(『NHKアインシュタイン・ロマン 第6巻 エンデの文明砂漠』 ミヒャエル・エンデ、河邑厚徳 編著/NHK出版/1991年発行/p.52–53)

〈心の荒廃〉に抵抗するための言葉を紡ぎ続けたエンデの作品は、現代社会を生きる人々の心にも深く深く届く〈物語の力〉を持ち続けています。少し先の未来がわかる『モモ』のカシオペイアのように、未来を見据えたエンデのメッセージは、エンデがこの世を去って30年経つ今も古びることがないどころか、ますます切実に私たちに響きます。だからこそ今現在も多くの読者がエンデの物語を求めているのではないでしょうか。

■ミヒャエル・エンデの作品を語り継いでいくために

魅力がたくさん詰まったエンデの作品ですが、邦訳作品は著名な作品を除き、品切れや絶版で新刊の入手が難しい作品が多いのが現状です。一部の古書の価格は高騰しており、『影の縫製機』(長崎出版)も現在は絶版で状態の良い古書は定価を上回る価格で販売されています。

この状況を変えるべく、絶版になった邦訳作品を少しずつでも復刊したい。新刊を流通させることで、エンデ作品と出会う機会を増やしたい。発起人としてこの希望を胸にいだいています。

■『影の縫製機』の魅力

再び幻の本になりつつある絵詩集『影の縫製機』の新しい装いでの出版を、この度のクラウドファンディングで目指します。

エンデの作品を見渡すと詩集は多くありませんが、エンデの文芸創作のはじまりは13歳の時に書かれた詩でした。また、物語作品の中でも詩が登場することが多く、エンデ作品にとって詩は重要な表現形式であると言えます。

『影の縫製機』は19篇からなるエンデの詩と、シュレーダーの絵によって構成されていて、絵と詩の関係がそれぞれの意味を補完し合っています。とはいえ、シュレーダーの絵はエンデの詩を説明する内容ではなく、詩の言葉を具体化しつつも迷宮化し、重層的な響きを生み出しています。そこには、エンデの詩にシュレーダーが絵を描いたものもあれば、シュレーダーの絵にエンデが詩を書いたものもあるという創作過程での相互作用も影響しているでしょう。シュレーダーのモノクロームの細密画を細部まで見ていると、闇に目を凝らすように色々なものが見えてくるようです。本を開く度に、読者の心のありようによって新たな響きを感じられる、そんな魅力的な本です。

新装版では、長崎出版版の翻訳をされたドイツ文学者/翻訳家の酒寄進一先生の訳文を使わせていただけることになりました。原文の韻文詩のドイツ語ならではの表現が、日本語でも味わえるように訳されていて、読む度になるほどとうなったり、遊び心にくすっとさせられたり、エンデの詩の魅力が日本語読者も存分に味わえる訳となっています。

日本語で読んでいると、原文ではどんな表現なんだろうと気になる方も多いと思いますが、今回、読者の方にドイツ語原文も味わっていただくことができないか、模索中です。

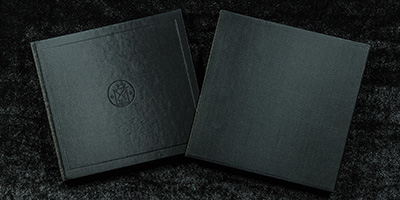

『影の縫製機』の原書『Die Schattennähmaschine』は、函、本体表紙ともにつややかな黒いリネンの布張りの装丁で、グレーがかったしっとりとした上質なレイド紙にくっきりと濃いブラックインクで印刷されています。初めて手に取った時はその美しさにうっとりと見とれてしまいました。エンデは「芸術作品と言うのは、つねに、頭、心、感覚からなりたつひとつの全体性である」(『エンデの贈りもの』河出書房新社/1999年発行)と述べていたそうです。詩と絵と装丁が見事に調和したこの作品も、美しい芸術作品と言えるでしょう。

発起人である私たちはブックデザイナーですので、ドイツ語原書の美しい装丁を研究し、その魅力をできるだけ引き継ぐデザインで新装版をお届けしたいと願っています。

夢は広がるばかりですが、それを実現するためには多くの皆様のご支援が必要です。

『影の縫製機』新装復刊のためのクラウドファンディングがはじまりましたら、ぜひ、ご参加をよろしくお願いいたします!

2029年のエンデ生誕100年に向けて、エンデのファンタジーの灯火がより多くの人の心を照らすよう願っています。

※本クラウドファンディング内では『Die Schattennähmaschine(影の縫製機)』をご紹介する際の書名、詩などの訳文は酒寄進一先生による日本語訳(『影の縫製機』長崎出版)を使用させていただいています。

発起人:atelier yamaguchi(アトリエ・ヤマグチ)山口吉郎・山口桂子

発起人:atelier yamaguchi(アトリエ・ヤマグチ)山口吉郎・山口桂子

東京・国分寺市の書籍のデザインを中心としたデザイン事務所。担当した主な書籍は『大きなシステムと小さなファンタジー』(影山知明 著/クルミド出版)、『おしゃべりなドイツ語』(綿谷エリナ 著/左右社)、『なんにもおきない まほうのいちにち』(ベアトリーチェ・アレマーニャ 作、関口英子 訳/ポリフォニープレス)、『どうぶつえん』(スージー・リー 作、姜汶政、松岡礼子 訳/サウザンブックス社)、『ぼくらのサブウェイ・ベイビー』(ピーター・マキューリオ 作、レオ・エスピノーサ 絵、北丸雄二 訳/サウザンブックス社)、『ジュリアンはマーメイド』(ジェシカ・ラブ 絵・文、横山和江 訳/サウザンブックス社)など。

X(旧twitter):@yamaguchike_at

website:https://at-yamaguchi.com/