ルネッサンスが花開く15世紀末、二人の教皇を輩出し、比類なき栄華を誇ったのが、スペインの名門貴族ボルジア家である。権謀術数や暴力的手段で、キリスト教世界の中心・ローマを手中におさめた彼らであるが、一方でバチカンの退廃と豪奢を体現していた。だが、その華麗なる暴走を神が見逃しになされるはずもない。権力に陰りが見えるやいなや、聖職売買、暗殺・毒殺、近親相姦などの罪で告発され、スキャンダラスな一族は虚栄の果てに破滅へと向かう。

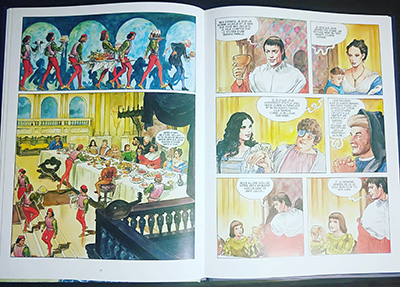

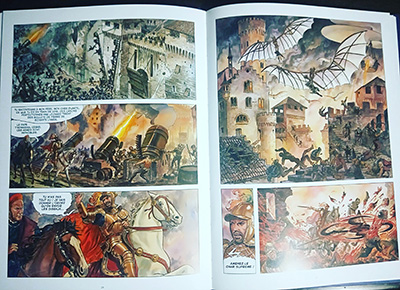

史上最悪の教皇と言われる陰謀家のロドリーゴ(教皇アレクサンデル6世)、イタリアの信長と評され武門の誉れ高き枢機卿のチェーザレ、聖女とも毒婦とも評される絶世の美女のルクレツィア。この三人を軸に、暴力とセックス、富と陰謀にまみれた歴史叙事詩が、華麗なタッチでヴィジュアル化される。

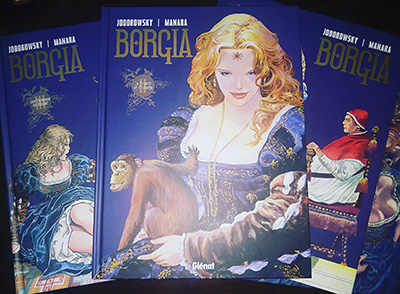

脚本はカルト映画の鬼才にしてバンド・デシネ原作者としても高名なホドロフスキー、作画はイタリアが誇るエロスの巨匠マナラ。最強タッグの二人が、何度も実写化、マンガ化されたボルジア家の栄枯盛衰をこれまでにない魅力で彩る。

【バチカンとルネッサンス】

サン・ピエトロ大聖堂やシスティーナ礼拝堂の荘厳さ、その背後にうずまく陰謀や秘密主義。しばしばバチカンと言われるローマ教皇庁、このキリスト教カトリックの総本山の実像と虚像については、話題の映画『教皇選挙』でも余すところなく描かれている。このようなバチカンのイメージの根っこには、実はルネサンス期に登場したいわゆる世俗教皇と言われる権力者たちの存在がある。ユリウス2世やメディチ家のレオ10世がミケランジェロやラファエロを庇護し芸術の粋を極めたが、その裏では教会財政は圧迫され、露骨なネポティズム(縁故者の優遇)や官職売買といった腐敗が横行した。とりわけ、本作で描かれるアレクサンデル6世とチェーザレ・ボルジアは、スキャンダラスな近親相姦や一族の謎の毒薬「カンタレラ」の噂なども相まって、生き馬の目を抜くバチカンの闇を代表する一族であると目されている。こうした一見矛盾するローマ教皇のイメージを美しい作画で描くのが本作『ボルジア家の血脈』である。

発起人・翻訳:鈴木賢三(すずきけんぞう)

はじめまして。鈴木賢三です。フリーの翻訳者、出版ライセンス・コーディネーターとしてフランスの出版社を相手にお仕事しています。ホドロフスキー作、マナラ画『ボルジア家の血脈』翻訳出版プロジェクトの発起人を務めることになりました。ここではボクが本作のどこに惹かれたのかを少しお話させてください。

ボルジア家と言えば、やっぱりチェーザレ・ボルジア。なんか聞いたことないですか? よく知ってるという方も決して少なくないんじゃないかと思います。例えば、惣領冬実さんの名作マンガ『チェーザレ 破壊の創造者』。2005年から連載が始まったこのマンガはフランス、イタリアなど本場欧州を巻き込んで大ヒット。史実に忠実な繊細な作画と物語は国境を越えて高い評価を受けました。いや、チェーザレと言えば、塩野七生さんの小説『チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷』だろうという人もいることでしょう。塩野さんと言えば、『ローマ人の物語』(1992年-2006年)という大ベストセラーが有名ですが、彼女の出世作がこの本でした。ボクはどちらの作品も大好きで、それこそ夢中で読みました。

どうしてチェーザレにこんなにも惹かれるのか。改めて考えてみると、それ自体の魅力はもちろんのこと、チェーザレひいてはボルジア家の物語にはルネッサンスの有名人が洩れなく付いてくるということが大きいのではないかと思います。チェーザレの軍事顧問だったレオナルド・ダ・ヴィンチ、ローマ教皇たちが支援したミケランジェロやラファエロといった芸術家たち、『君主論』でチェーザレを理想のリーダーとして描いたマキャベリ、フィレンツェを芸術の都としたメディチ家、それにコロンブスも同時代人です。ルネッサンス最盛期、ボルジア家が生きた時代は、日本史で言えば戦国時代や明治維新のような感じでキャラの立った人物たちのオンパレード、映画や小説の格好の題材なのであり、作り手の料理の仕方で繰り返し楽しめる鉄板ネタなんです。西欧でも繰り返し描かれ、例えば2010年代テレビドラマになったときは、豪華な調度品や衣装を見事に再現し注目を集めました。

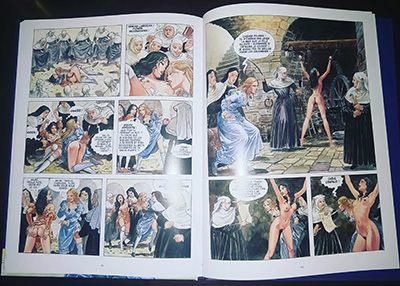

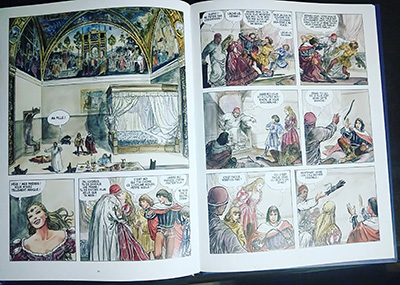

本作の見どころは何といっても繊細な描線と鮮やか色彩でしょう。膨大な資料に基づいて描かれたマナラの絵はルネッサンスの世界を生き生きと蘇らせてくれます。それはまさにバチカン宮殿にあるフレスコ画「ボルジアの間」さながら。しかし油断は禁物。地中海の陽に照らされたかのような色彩で描かれているのはあのバチカンの闇の側面なのです! 罪人を引き裂く処刑や闘牛に熱狂するコロッセオの民衆、毒薬づくりや堕胎を請け負う妖しい魔女、修道院の地下の暗がりで拷問をうける美女、メディチ家お膝元のフィレンツェで芸術品を燃やした狂信的宗教者サラヴォナーラ……。ルクレツィアは父や兄の言うがままに政略結婚を強いられたかわいそうな女性としてしばしば描かれますが、本作では自由奔放に生きる強い女として登場します。このあたりの描写は原作者ホドロフスキーの面目躍如といったところでしょう。ルネッサンスの陰と陽、熱狂と冷酷……、美しい作画と残酷な脚本の組み合わせが、こうした時代の矛盾、光と闇を見事に描き出して、また一味違ったチェーザレ像を見せてくれます。

塩野七生さんの『チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷』にも惣領冬実さんの『チェーザレ 破壊の創造者』にも夢中になった一チェーザレ好きとして、本書『ボルジアの血脈』にはこの二つの名作にも劣らない、また違った魅力があると断言できます。本書はもともと2004年から2010年にかけてフランスで刊行されました。いずれ誰かが翻訳するだろうと思っていたのですが、いつまで経っても翻訳される気配はありません。実をいうと、ボクも十年以上前ですが出版社に持ち込んだことがありました。このままではこの傑作は日本では日の目を見ずに終わってしまう……。齢50を越えボクもこの先何ができるのかと考えることが増えてきました。この傑作を訳さずにこの先後悔することはないだろうか……。こうなったらボク自身がクラファンの発起人になってでも、本作を翻訳するしかない! ということで、この度、クラファンの発起人を務めることになりました。本作の翻訳出版はチェーザレ・ファンのボクにとって長年の悲願です! チェーザレ・ファンの方も、このクラファンでチェーザレのことを初めて知ったという方も、どうぞよろしくお願いします!

発起人:鈴木賢三(すずきけんぞう)

発起人:鈴木賢三(すずきけんぞう)

東京生まれ、千葉育ち。フリーの翻訳家、出版ライセンスエージェント。主な訳書に『シャトー・ルージュ』渡辺淳一(仏訳)、『あっかんべェ 一休』坂口尚(仏訳)、『KOMA』ブノワ・ペーターズ(日本語訳)など。近刊に『花と蛇』団鬼六(仏訳)、『北斎まん画』ケン月影(仏訳)など。アメコミとバンド・デシネ、日本のマンガを掲載するフランスのコミック誌「Charlotte Mensuel/シャルロット・マンシュエル」でライセンス・コーディネートを請負い、安部慎一、松本充代、日野日出志などを翻訳、掲載。現在も好きな漫画をフランスに押し付けるべく奮闘中。好きなものしかやりません。鈴木がコーディネートした坂口尚の『石の花』は、2023年アングレーム国際漫画祭で「遺産賞」を受賞。坊主頭にしたのは『あっかんべェ 一休』を翻訳中に禅に心服したから。小林亜星みたいになったと後悔しつつも、禅籍の読書はやめられません。デブですが……。